МАТЕМАТИКА

В данной работе рассматривается задача оптимального управления подвижной точкой для псевдопараболического уравнения с нелинейной управляющей функцией при двухточечном нелинейном граничном условии. Уравнение исследуется при краевых условиях типа Самарского-Ионкина по пространственной переменной x. Изучена спектральная задача и найдены собственные значения, собственные функции и условия оптимальности. Получены нагруженные нелинейные функциональные уравнения относительно управляющей функции. Методом сжимающих отображений доказано существование и единственность управляющей функции. Определена функция состояния. Доказана сходимость ряда Фурье для функции состояния.

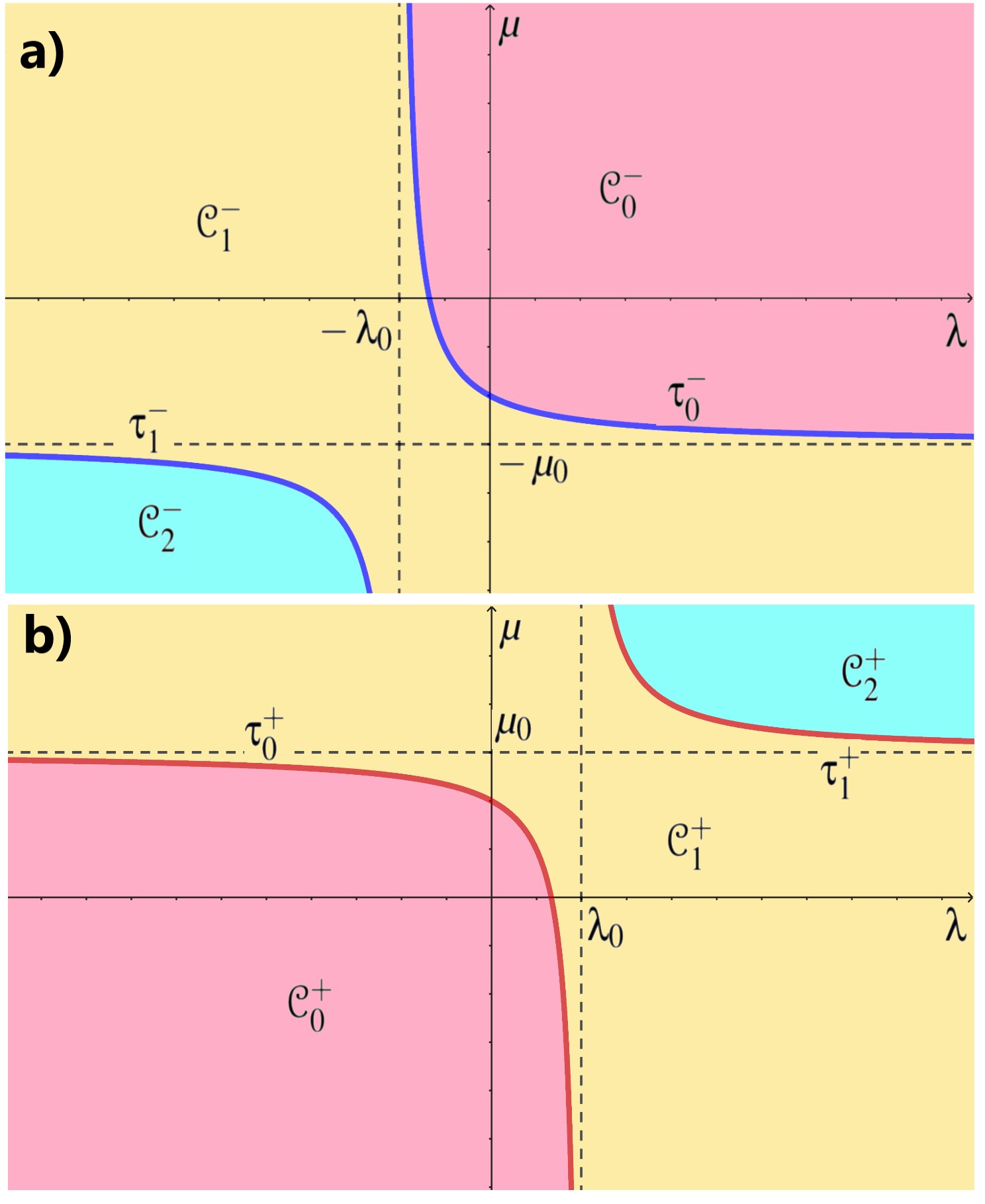

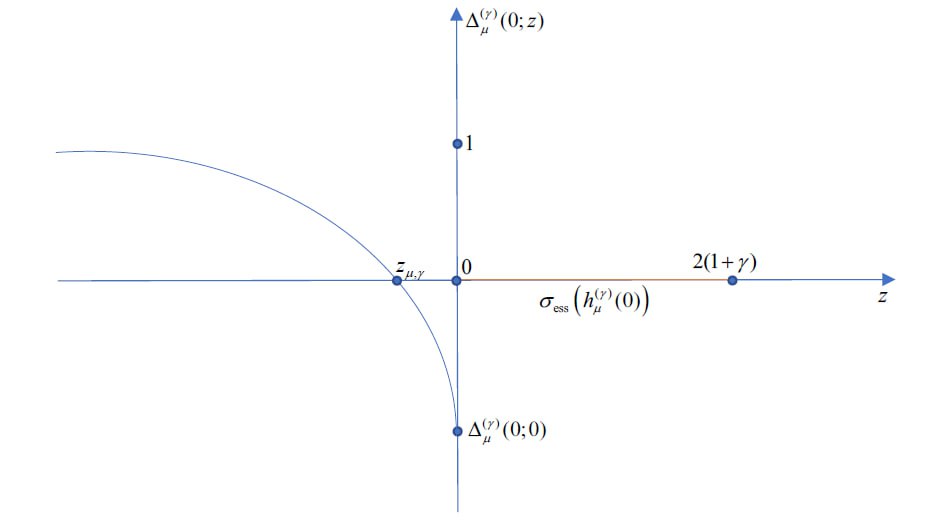

Мы анализируем спектральные характеристики решеточных операторов Шрёдингера Hγλμ(K), K∈(−π,π]3, которые представляют систему двух идентичных бозонов, расположенных на решетке Z3. Модель включает в себя взаимодействия на узлах решетки и взаимодействия ближайших соседей, параметризованные γ,λ,μ∈R. Наше исследование оператора Hγλμ(0) выявляет инвариантное подпространство, на котором его ограниченная форма Heaλμ(0) зависит исключительно от λ и μ. Чтобы прояснить механизмы рождения и уничтожения собственных значений для Heaλμ(0), мы определяем критический оператор. Впоследствии на плоскости, натянутой на λ и μ, разрабатывается подробный критерий, который включает: (i) вывод гладких критических кривых, которые отмечают наступление критичности для оператора, и (ii) доказательство точных условий существования именно α собственных значений ниже и β собственных значений выше существенного спектра, где α,β∈{0,1,2} и α+β≤2.

В данной работе рассматривается семейство моделей Фридрихса, возникающих в квантовой механике, соответствующих гамильтониану двухчастичной системы на одномерной решетке. Проанализировано количество, расположение и условия существования собственных значений этого семейства. Получено асимптотическое разложение соответствующего определителя Фредгольма в окрестности начала координат.

ФИЗИКА

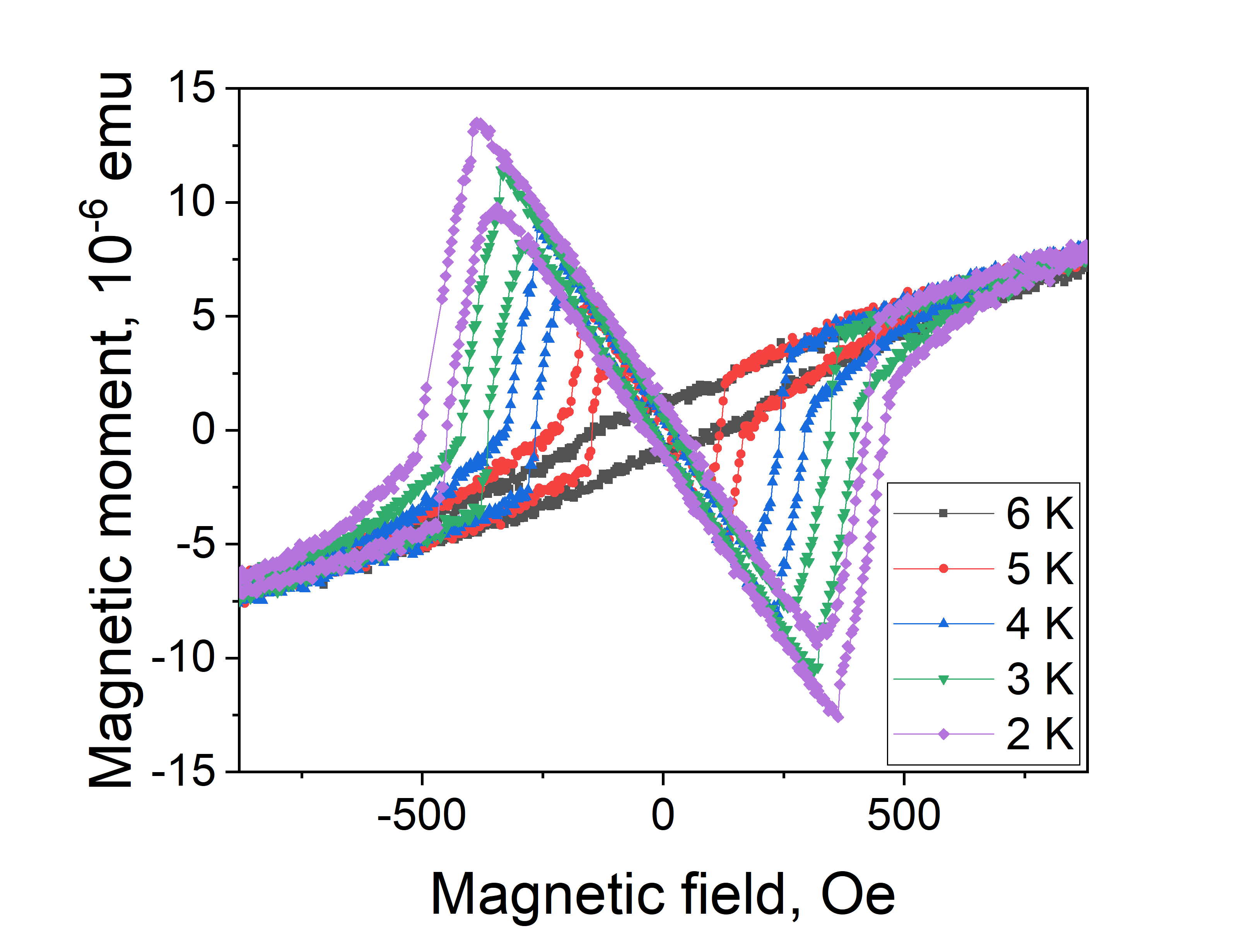

Намагниченность M соединения SmGa2 в широкой области температур имеет парамагнитный характер, а при понижении температуры ниже 30 K наблюдается существенный рост намагниченности, который указывает на образование магнитоупорядоченного состояния. При температурах ниже 5 К на зависимостях M(H) наблюдается резкая особенность, представляющая собой вклад от намагниченности сверхпроводящих суб-микронных включений галлия. Анализ зависимостей M(H), измеренных при разных температурах ниже 5 К, позволил предположить наличие двух сверхпроводящих фаз галлия. Критическая температура TC = 5.9 K и критическое поле HC (0) = 560 Oe соответствуют образованию метастабильной β-фазы галлия, а критическая температура TC = 8.4 K и критическое поле HC (0) = 1100 Oe могут быть связаны с образованием тонкого слоя аморфного галлия на поверхности включений β-фазы.

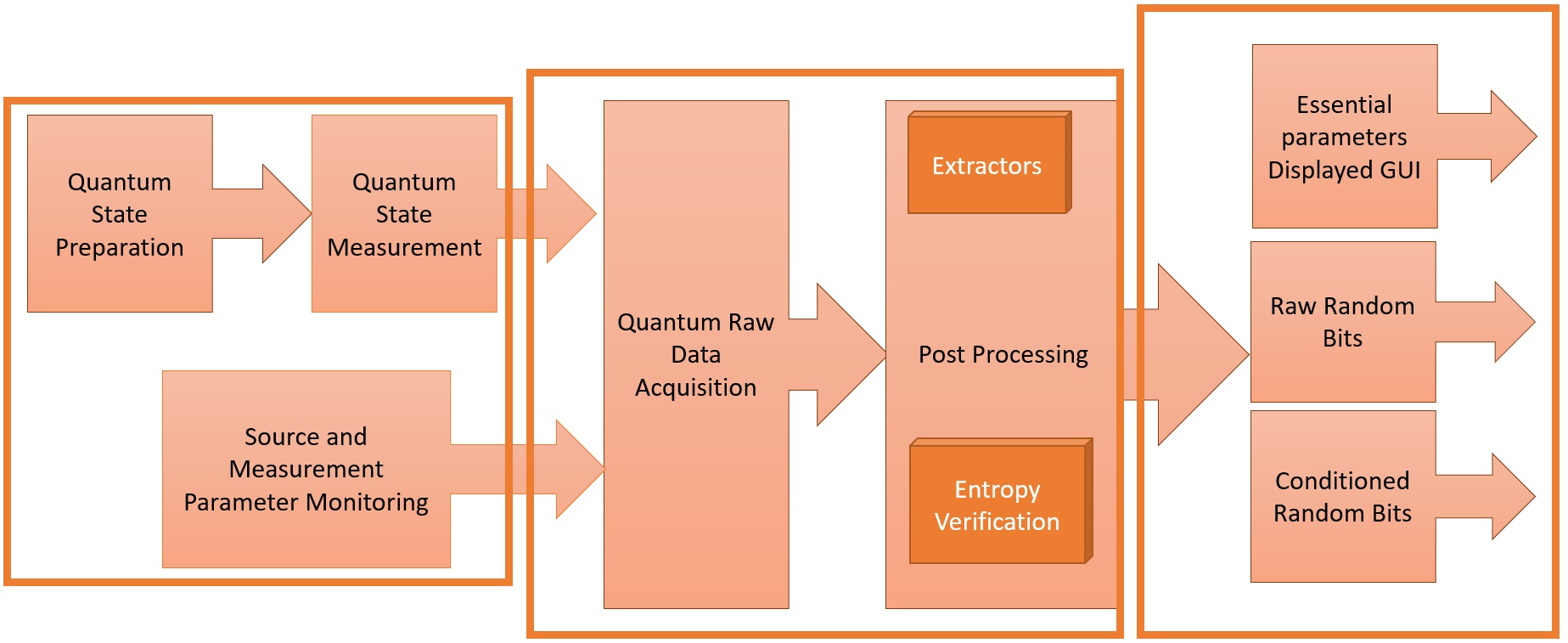

Квантовые генераторы случайных чисел становятся обязательными в требовательном технологическом мире высокопроизводительных алгоритмов обучения и правил безопасности. Наша реализация, основанная на принципах квантовой механики, позволяет нам достичь необходимой случайности. Мы сгенерировали высококачественные квантовые случайные числа из слабого когерентного источника на телекоммуникационной длине волны. Энтропия основана на времени прибытия квантовых состояний в пределах заданного интервала времени. Детектирование фотонов детекторами одиночных фотонов InGaAs и высокоточное измерение времени 5 пс позволяют нам генерировать 16 случайных битов за время прибытия, что является самым высоким показателем, зарегистрированным на сегодняшний день. Мы представили теоретический анализ и экспериментальную проверку методологии генерации случайных чисел. Метод устраняет необходимость в каком-либо экстракторе случайности, тем самым используя принципы квантовой физики для генерации случайных чисел. Средняя скорость передачи данных на выходе составляет 2,4 Мбит/с. Сгенерированные необработанные квантовые случайные числа сравниваются с предписанным NIST генератором псевдослучайных чисел Блюма-Блюма-Шуба и собственным аппаратным генератором случайных чисел от FPGA на платформе ENT и NIST.

ХИМИЯ И НАУКА О МАТЕРИАЛАХ

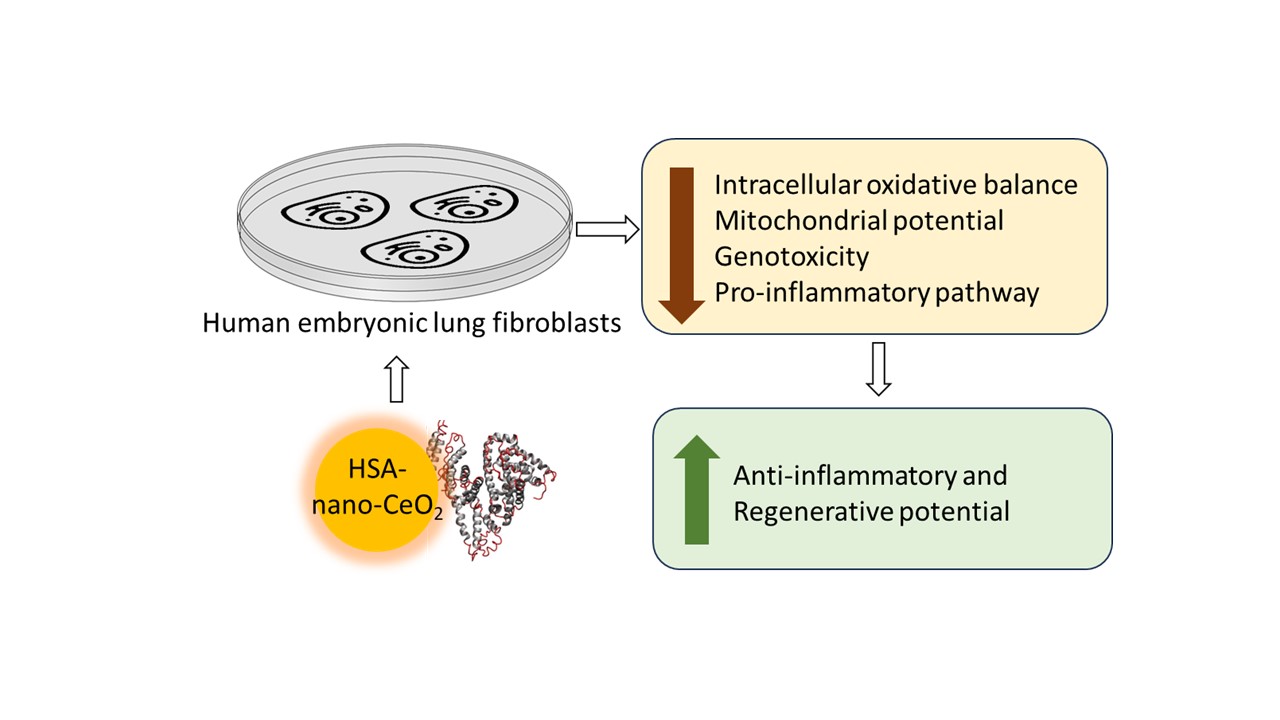

Нанодисперсный диоксид церия (СеО2) обладает уникальной каталитической активностью в реакциях с участием активных форм кислорода (АФК), играющих роль медиаторов ключевых сигнальных путей. Альбумин является наиболее распространенным белком плазмы крови, взаимодействие с которым может влиять как на свойства наночастиц СеО2, так и на саму биомолекулу. На модели эмбриональных фибробластов легкого человека (in vitro) исследовано, как конъюгация нанодисперсного СеО2 с альбумином влияет на ряд биохимических параметров: жизнеспособность клеток, уровень внутриклеточных АФК, экспрессию NOX4, NRF2 и NF-κB, окислительное повреждение и репарацию ДНК, апоптоз, пролиферацию клеток и аутофагию. Результаты демонстрируют, что связывание диоксида церия с альбумином изменяет его физико-химические свойства, способствуя более эффективному поглощению наночастиц СеО2 клетками. Конъюгация СеО2 с белком ослабляет влияние наночастиц на внутриклеточный баланс АФК и митохондриальный мембранный потенциал. Примечательно, что конъюгаты СеО2 с альбумином индуцируют более сильную активацию NOX4, что приводит к повышенному генотоксическому стрессу. Однако этот эффект компенсировался более эффективной активацией систем репарации ДНК по сравнению с немодифицированным диоксидом церия. Помимо этого, конъюгаты наночастиц СеО2 с белком модулировали сигнальные пути, усиливая подавление провоспалительного каскада NF-κB и активируя процессы аутофагии. Таким образом, конъюгация наночастиц СеО2 с альбумином не только снижает их цитотоксичность, но и усиливает противовоспалительный и регенеративный потенциалы диоксида церия.

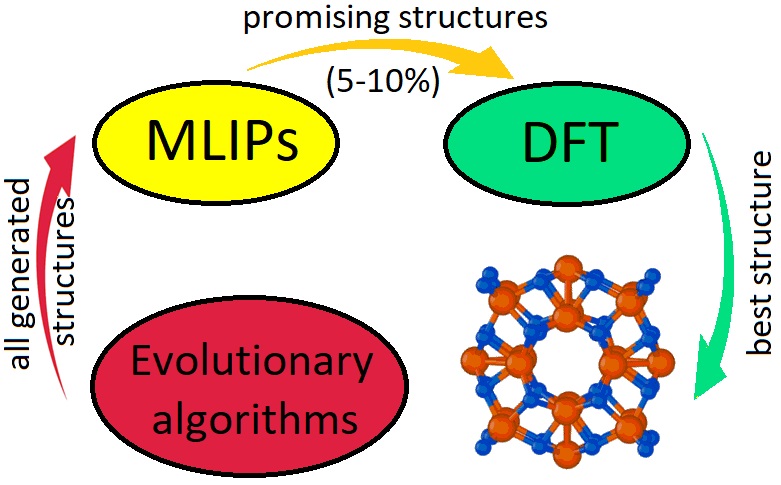

Машиннообучаемые межатомные потенциалы (MLIP) обещают сочетание вычислительной точности теории функционала плотности (DFT) со скоростью типичной для методов молекулярной механики. Однако их надежность для сложных многокомпонентных систем требует тщательной валидации. В данной работе мы проводим оценку трех ведущих универсальных MLIP на примере кластеров оксида ниобия (NbnOm, n ≤ 6, m ≤ 6), как сложнейшего теста. Система Nb-O хорошо подходит для этой задачи благодаря сложным межатомным взаимодействиям, проявление которых в макрокристаллической фазе приводит к стабилизации решётки с 25% упорядоченных вакансий, а на наноуровне – к широкому спектру нестехиометрических кластеров. В качестве референса используется набор данных о глобальных минимумах структур кластеров Nb-O, идентифицированных с помощью эволюционного поиска (USPEX) и DFT расчетов. Путем прямого сравнения структур, энергий и относительной стабильности, предсказываемых эволюционным поиском с использованием MLIP разного уровня, мы даём всестороннюю оценку точности и ограничений современных универсальных потенциалов для моделирования сложных наноразмерных оксидов.

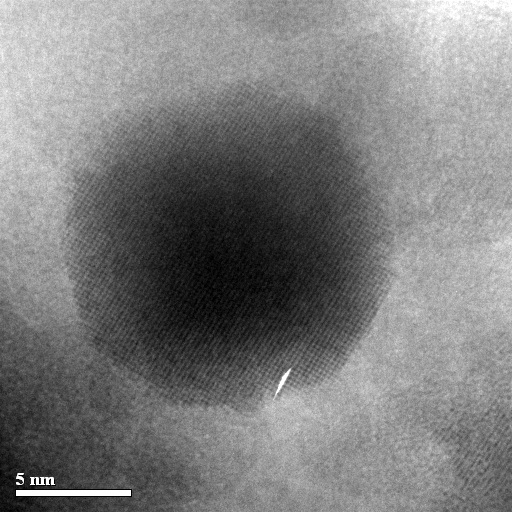

В условиях плазмохимического синтеза в низкотемпературной (4000-6000⁰С) азотной плазме из механических смесей, содержащих в своем составе карбид или нитрид ванадия с металлическим никелем в соотношении 1:1, получены ультрадисперсные и нанокристаллические порошковые композиции VC – Ni и VN – Ni. Рентгенографические исследования показали, что полученные плазмохимические частицы содержат в своем составе оксикарбиды и оксинитриды ванадия, металлический никель, а также характеризуются присутствием оксидных фаз системы V – O. Электронно-микроскопические исследования нанокристаллических фракций порошковых композиций VC – Ni и VN – Ni в рамках просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения визуализировали строение полученных частиц. В условиях использования быстрого преобразования Фурье было показано, что тугоплавкие составляющие и металлический никель формируют индивидуальные частицы нанометрового диапазона, не контактирующие между собой. На основе проведенных исследований сформулирован химический механизм организации высокодисперсных механических смесей V – C – O – Ni и V – N – O – Ni в условиях закалочных процессов в турбулентном потоке газообразного азота, протекающих со скоростью 105 ⁰С/c.

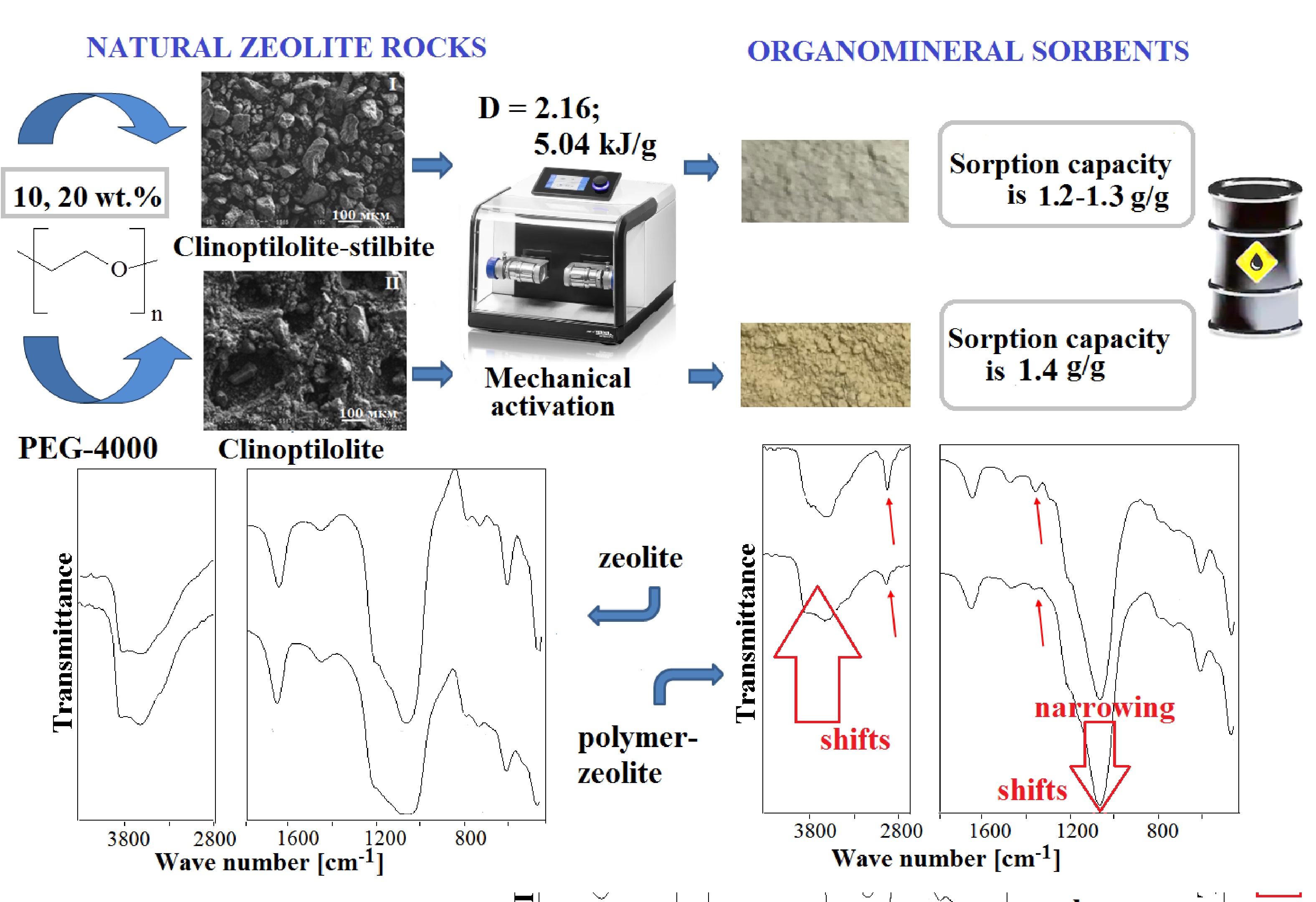

Исследовано влияние «мягкой» механохимической активации в воздушной атмосфере смеси клиноптилолит-цеолитовых пород с 10; 20 мас. % полиэтиленгликоля ПЭГ-4000 на структуру, физические и нефтеадсорбционные свойства. Дозы приложенной механической энергии составили 2,16 и 5,04 кДж/г. Показано, что клиноптилолитовая порода, модифицированная 10 мас. % полиэтиленгликоля при дозе механической энергии 5,04 кДж/г, и клиноптилолитовая порода, модифицированная 20 мас. % этого полимера при дозе энергии 2,16 кДж/г, имеют нефтеемкость на твердой поверхности 1,4 г/г. Установлено, что в ИКспектрах этих образцов отношение интенсивностей полос поглощения, обусловленных валентными колебаниями силоксановых и гидроксильных групп, составляет не менее 3,2, а пористость слоя - не менее 72 %. Выявлена корреляция между нефтеемкостью и содержанием полимера, пористостью, структурными изменениями.

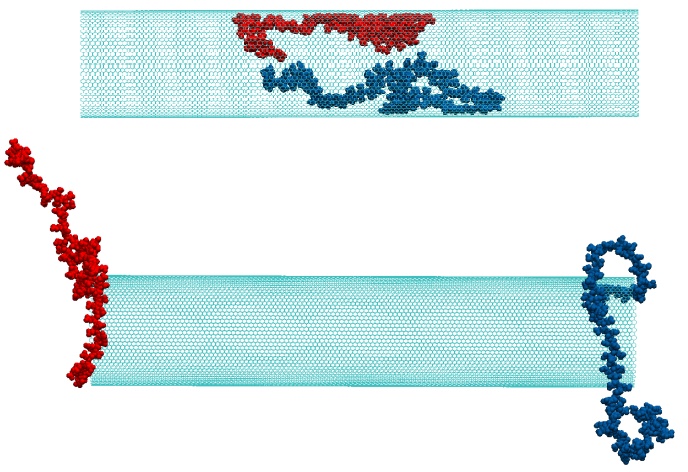

С использованием молекулярно-динамического моделирования при различных уровнях pH исследованы изменения конформаций однородных полипептидов, которые располагались по одиночке или попарно внутри углеродной нанотрубки. Рассчитаны радиальные распределения плотности атомов полипептида, распределения атомов макроцепи вдоль оси нанотрубки, а также зависимости различных компонентов потенциальной энергии наносистемы. В изоэлектрической точке полипептиды находились в центральной части углеродной нанотрубки, распластываясь по ее стенкам. По мере отклонения уровня pH от изоэлектрической точки одиночно расположенный внутри углеродной нанотрубки полипептид сначала разворачивался и вытягивался вдоль ее оси, а когда почти все звенья макромолекулы приобретали электрический заряд – происходил ее выход из нанотрубки. Попарно расположенные внутри углеродной нанотрубки полипептиды при изменении водородного показателя отталкивались друг от друга и смещались на противоположные концы нанотрубки, высвобождаясь из нее.

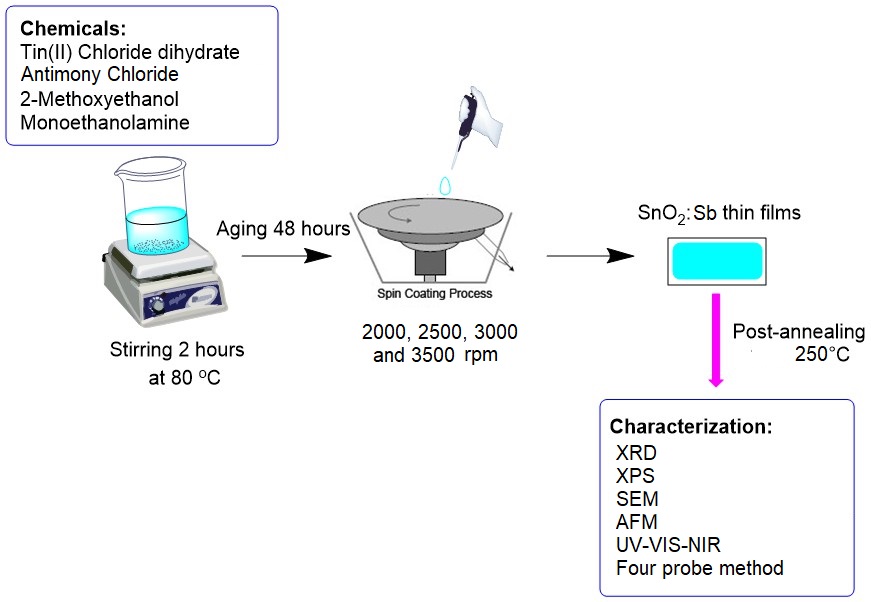

Пленки диоксида олова, легированного сурьмой (ATO), были получены на стеклянных подложках методом центрифужного нанесения при скоростях вращения от 2000 до 3500 об/мин. Исследовано влияние скорости вращения на физические свойства пленок Sb-SnO2. Рентгенограммы пленок Sb-SnO2 демонстрируют тетрагональную структуру рутила. Морфология поверхности показывает однородный рост пленок со сферической структурой, а при более высоких скоростях вращения наблюдалась агломерация зерен. Пленки Sb-SnO2, полученные при 3500 об/мин, показывают оптимальное пропускание 82% в видимой области. Энергия оптической запрещенной зоны пленок Sb-SnO2 увеличилась с 3.23 до 3.46 эВ вследствие эффекта Бёрстайна-Мосса. Удельное электрическое сопротивление пленок SbSnO2 увеличилось с 2.80×10⁻ ⁴ до 3.86×10⁻ ⁴ Ом·см при увеличении скорости вращения с 2000 до 3500 об/мин.

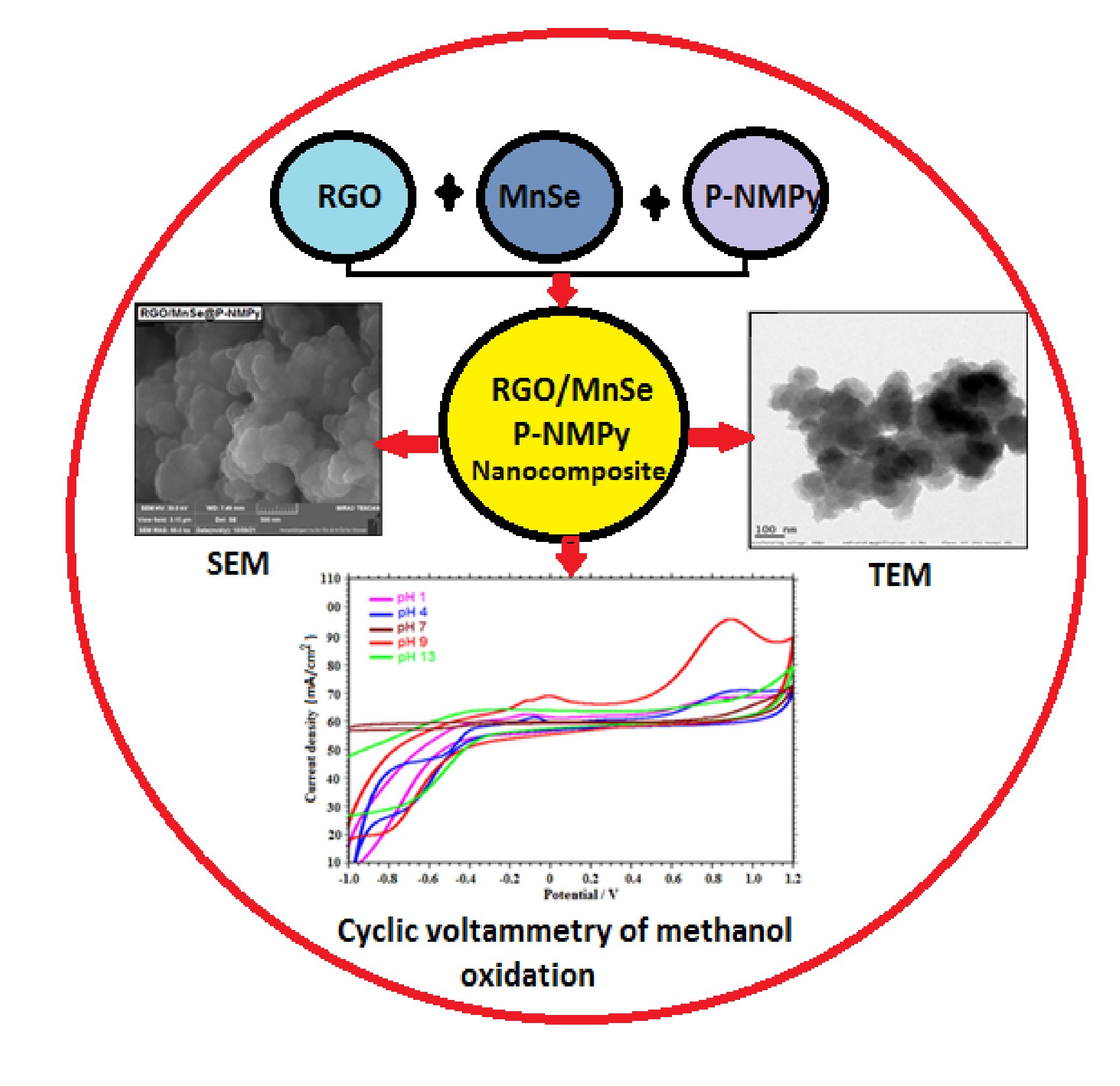

Полимерный нанокомпозит восстановленный оксид графена/селенид марганца @поли-N-метилпиррол (RGO/MnSe@P-NMPy) синтезирован методом химической окислительной полимеризации in situ. Исследование полимерного нанокомпозита RGO/MnSe@P-NMPy проводилось с помощью ИК-Фурье-спектроскопии, УФ-видимой спектроскопии, рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и электрохимических исследований, а также методом FESEM с использованием EDAX. Реакция окисления метанола в основных средах была подтверждена методом циклической вольтамперометрии. Электрокатализатор RGO/MnSe@P-NMPy демонстрирует превосходную электрокаталитическую активность, более низкий окислительный потенциал (0,1 В), повышенную плотность тока (96 мА/см²) и превосходную стабильность в реакции окисления метанола (MOR) в основных средах. Для наногибридного электрокатализатора RGO/MnSe@P-NMPy значение ECSA составило 183,7 м²/г. Этот результат наглядно демонстрирует, что полимерный нанокомпозит RGO/MnSe@P-NMPy имеет больше активных центров для реакции MOR. Хроноамперометрия использовалась для демонстрации того, что по сравнению с другими нанокомпозитами наличие полимерного нанокомпозита RMP повышает стабильность (в 1000 раз) и обеспечивает более высокую плотность тока (27,71 мА/см²) окисления метанола. Согласно полученным результатам, введение P-NMPy в структуру RGO/MnSe может улучшить эффективность окисления метанола и повысить устойчивость к CO по сравнению с монометаллическим катализатором. Данное исследование обосновывает потенциальную разработку высокоэффективных и недорогих катализаторов для хранения, преобразования энергии и других полезных применений.

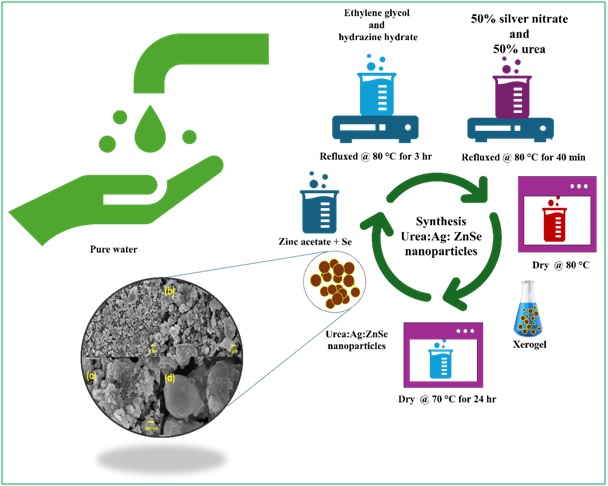

Железо является тяжелым металлом, который присутствует в воде вследствие природных геологических источников, бытовых отходов, промышленных стоков и многочисленных побочных продуктов. Чрезмерное количество железа в питьевой воде может вызывать серьезные проблемы со здоровьем у людей. В настоящем исследовании металлические наночастицы Zn-Se, модифицированные серебром и мочевиной, были синтезированы зольгель методом и охарактеризованы с помощью РФА, FESEM, EDX и ИК-Фурье спектроскопии. Синтезированные наночастицы ZnSe:Ag:Urea использовались для адсорбционного удаления железа – тяжелого металла – из воды. В данной работе для извлечения ионов железа из воды была применена адсорбционная технология, учитывая токсичность железа при высоких концентрациях. Проведены эксперименты по адсорбции в периодическом режиме на водном растворе, содержащем ионы Fe (III), в различных условиях: температуры, времени контакта, дозы сорбента и начальной концентрации ионов металла. Результаты показали, что адсорбция железа протекает эффективно с максимальной степенью удаления 89,5% в оптимальных условиях: комнатная температура, доза сорбента 0,1 г/л и объем раствора 100 мл. Равновесие адсорбции железа достигалось в течение 80 минут при использовании ZnSe:Ag:Urea в качестве сорбента.

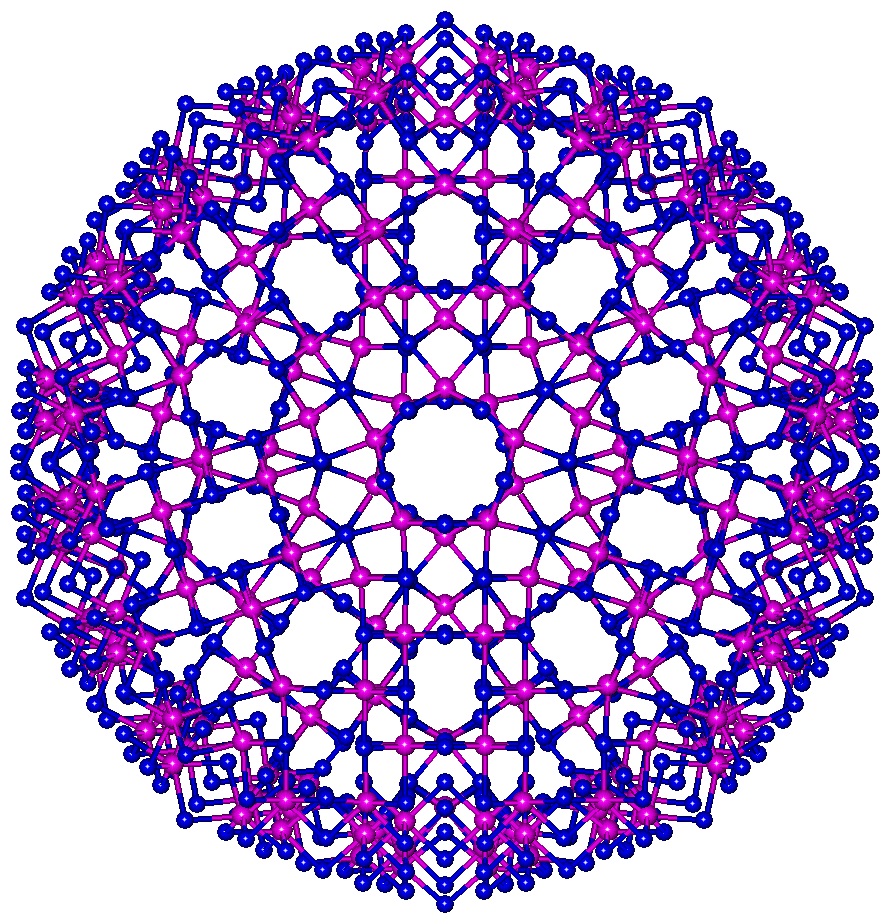

В работе предложено существование нуль-мерной фуллереноподобной формы иодида гадолиния (III). Сконструированы модели фуллеренов GdI3 тетраэдрической, октаэдрической и икосаэдрической морфологии с размерами до ~1000 атомов. Методом функционала электронной плотности исследованы их стабильность и электронные свойства. Аналогично другим известным неорганическим фуллеренам и нанотрубкам энергии свёртки фуллеренов GdI3 уменьшаются с увеличением радиуса и всегда оказываются больше энергий свёртки нанотрубок GdI3 тех же радиусов. Фуллерены с морфологией октаэдра или икосаэдра оказываются наиболее стабильными. Вне зависимости от размера и морфологии все рассмотренные фуллерены GdI3 являются полупроводниками с вероятно ферромагнитным типом упорядочения при сверхнизких температурах. Щели ВЗМО-НСМО в электронной структуре фуллеренов GdI3 оказываются на 1.1-1.7 эВ меньше, чем запрещённая щель для плоского монослоя GdI3.

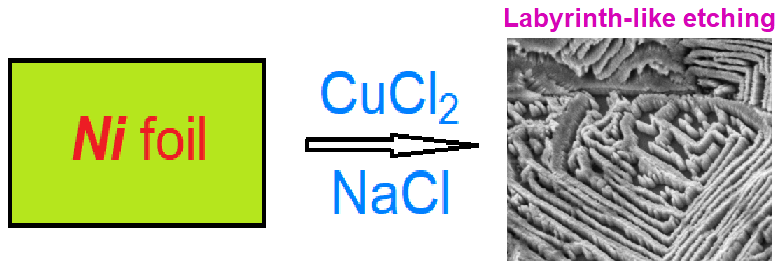

В статье излагаются условия обработки поверхности никеля в водных растворах смеси солей CuCl2 и NaCl. В результате исследования впервые установлено наличие селективного травления поверхности никеля, обусловленного реакцией гальванического замещения (ГРЗ). В процессе травления формируются массивы лабиринтов со стенками из никелевых наностержней диаметром от 10 до 50 нанометров и длиной до 0,5 мкм, расположенных преимущественно в направлении, перпендикулярном поверхности. Полученные экспериментальные результаты позволили сформулировать гипотезы о последовательности химических реакций, протекающих на поверхности, и роли диффузионно-химической модели А. Тьюринга в формировании наблюдаемых лабиринтов. Показано, что наличие таких лабиринтов на поверхности никеля приводит к уменьшению углов его смачивания водой.

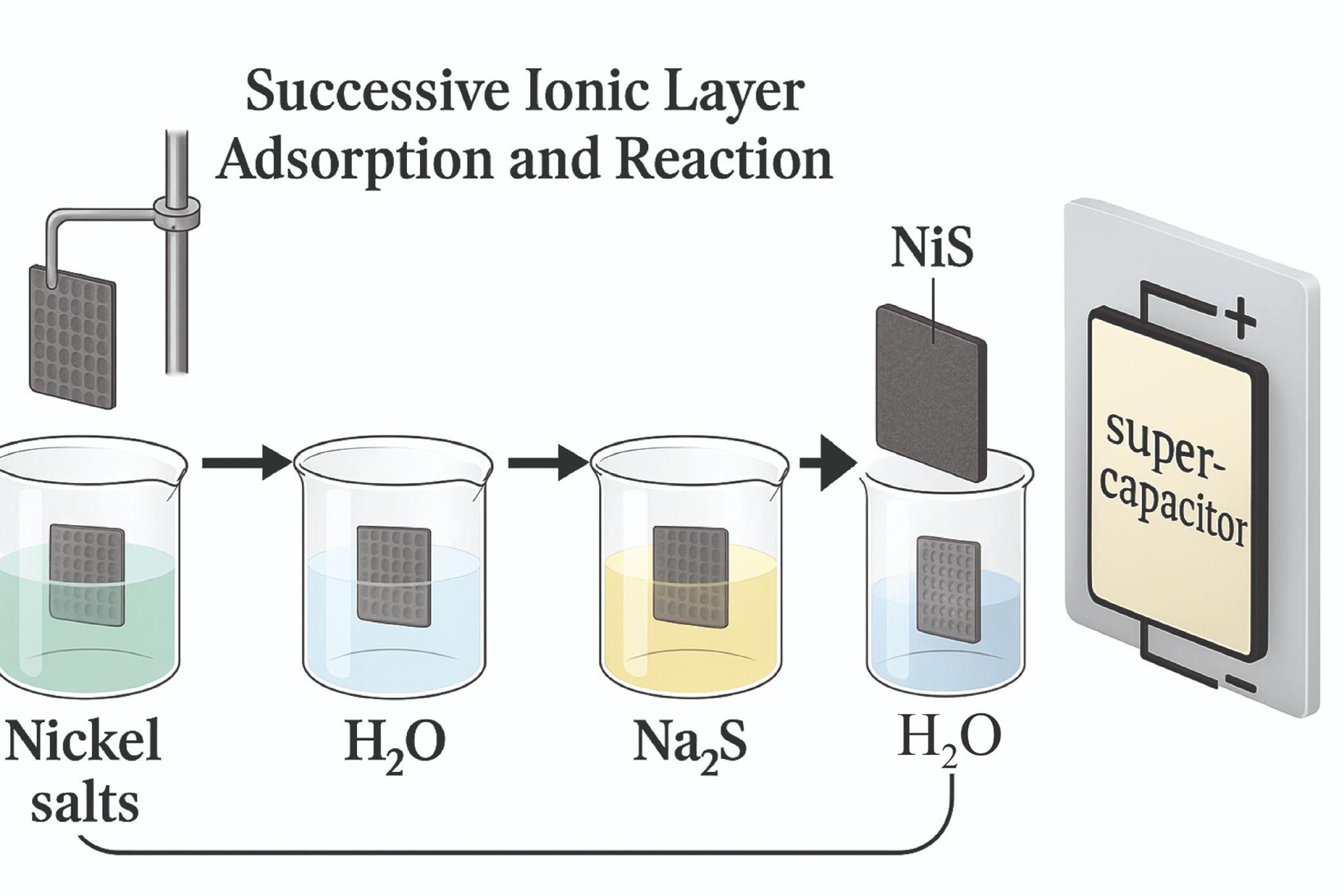

В данной работе тонкие пленки сульфида никеля были синтезированы методом SILAR с использованием различных солей никеля в качестве прекурсоров. Было систематически исследовано влияние соли-прекурсора на морфологию и электрохимические характеристики слоев. Анализ СЭМ показал, что пленки NiSx, полученные из хлорида никеля, демонстрируют наиболее однородную и свободную от трещин морфологию. Электрохимические измерения показали корреляцию между морфологией пленок и емкостными характеристиками. В частности, электрод на основе NiSx, синтезированный с использованием раствора соли хлорида никеля, показал максимальную удельную емкость, равную 1902 Ф/г при плотности тока 1 А/г. Полученные результаты подчеркивают решающую роль выбора прекурсора в оптимизации структурных и электрохимических свойств электродов на основе сульфида никеля для применения в устройствах хранения энергии.

ISSN 2305-7971 (Online)